2021年2月2日,抖音针对腾讯提起反垄断诉讼,引起社会广泛关注。在今天,大型互联网断平台对于当下的数字社会发挥着不可忽视的影响,某种程度上已经逐渐成为大众日常生活所依赖的“基础设施”。与此同时,对于大型平台滥用其技术优势和影响力的忧虑浮出水面。2020年11月《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公布后,有关互联网大型平台的争议,更逐渐演变为具有全面影响、冲击社会生态、引发热烈讨论的复杂现象。深入探讨数字经济背景下的互联网平台反垄断这一议题,切中时代脉搏,刻不容缓。对此,《探索与争鸣》编辑部与上海市人民政府决策咨询研究基地袁志刚工作室共同合作,于2020年12月8日召开“数字经济下的平台垄断”的圆桌会议,关注互联网平台垄断这一关系国计民生的重要话题。我们特提前推出其中部分文章,供读者思考。

——编者按

作者简介:葛劲峰,华东师范大学经济与管理学部讲师,本文发表于《探索与争鸣》2021年第2期,具体内容以正刊为准非经注明,文中图片均来自网络。

新一轮反垄断浪潮的核心:构建数据充分流动的制度基础

不同时代的经济基础决定了两次反垄断浪潮的特点。当今世界,呼啸而前的数字化浪潮并没有带来普惠的经济增长,经济停滞、阶层分化反而成为当前世界经济的所面临的困境,数字经济独特的垄断性是其重要根源。数字经济时代呼唤与时俱进的制度建设,只有建立了能够促进数据要素充分流动的制度框架,普惠的数字经济发展才能得以实现。

从“标准石油”到谷歌:反垄断的两次浪潮

众所周知,市场经济能够有效配置经济资源、增进社会整体福利的制度基石就是企业间的竞争。企业为了追逐利润,通过更好的产品、更低的价格来参与竞争占领市场。但企业追逐利润也可以使用不正当竞争的手段,而不正当竞争手段之源就是市场垄断。为了保护市场经济的基石——企业竞争,政府需要出台一系列的反垄断的法律与法规来规制企业垄断,保护市场经济的竞争秩序。从现代市场经济发展的历程来看,历史上出现了两次反垄断的浪潮:

第一次反垄断浪潮始于美国资本主义经济狂飙突进的镀金时代,在美国进步主义时代不断演进,在罗斯福新政中趋于完善。标准石油公司的拆分是此次反垄断浪潮的标志性事件。19世纪70年代成立的标准石油公司,在短短20年里迅速扩张,占据了美国石油行业九成以上的市场份额。1902年,塔贝尔在麦克卢尔杂志上发表了名为《标准石油公司史》的15篇连载文章,全方位呈现了标准石油公司排挤竞争对手、非公平竞争、勾结政客、甚至影响司法流程等行为。此后,Granitz and Klein (1996)通过严格的实证研究,证实了标准石油公司垄断性的市场份额大部分来自于铁路公司所给与的非竞争性的价格折扣而非公司本身的竞争效率。1904年,依照《谢尔曼反托拉斯法》,美国联邦政府发起了对标准石油公司的垄断调查,在经历了6年的诉讼之后,1911年,美国联邦最高法院判定标准石油公司是一个垄断机构,应予拆散,庞大的“石油帝国”被分拆成30多个公司。

《标准石油公司的历史》

1890年的谢尔曼反托拉斯法是美国开启反垄断浪潮的标志性法案,1914年出台的克雷顿法案与联邦贸易委员会法案继续完善了反垄断规制。美国的反垄断监管由美国司法部下辖的反垄断部门与联邦贸易委员会负责。从反垄断的历史来看,市场经济最发达的美国引领了全球的反垄断浪潮,战后美国已经确立了较为完善的反垄断法律体系,控制了卡特尔、托拉斯等反竞争的组织形式,限制了通过企业并购等方式获得市场垄断地位,有效地促进了市场竞争。其后其他发达国家的反垄断监管都基本以美国的经验作为蓝本。充满活力的市场经济、广阔的国内市场、积极进取的企业家精神,是大家耳熟能详的美国经济崛起的原因,殊不知美国进步主义时代领先世界的市场监管体系,也是美国市场经济长期充满活力的重要制度基础。

战后美国的反垄断监管持续发挥作用,标志性的反垄断事件是AT&T的拆分。1984年,美国司法部依据第一次反垄断浪潮时所确立的《反托拉斯法》拆分了AT&T,分拆出专营长途电话业务的新AT&T公司和七个本地电话公司,即“贝尔七兄弟”,美国电信业从此进入了竞争时代。20世纪70年代,支持自由放任主义,反对政府监管的“芝加哥学派”开始崭露头角,逐渐在经济学界与法理学界占据了主流地位,里根与撒切尔执政之后,在美国与英国推行了以去监管和私有化为核心的自由放任的经济革新,反垄断规制陷入低潮。

20世纪80年代,信息技术标志的第三次产业革命拉开帷幕,催生了微软、英特尔等大型科技公司。自由放任的经济意识形态认为信息时代的垄断是由企业更为先进的技术所导致的。换言之,市场份额的集中是企业间竞争的结果,诞生于大工业时代的反垄断规制不再适用于信息时代。科技革命与自由放任的意识形态一起使反垄断规制陷入低潮。进入21世纪以来,以人工智能为代表的第四次产业革命接踵而至,在美国形成了以“FAANG”为代表的超级数字科技公司, 1在中国也形成了阿里、腾讯、京东等科技巨头。数字科技巨头,依靠平台优势迅速占据数据资源,并将积累的数据优势与科技优势拓展到广泛的业务领域,获得强大的竞争优势。2020年10月7日,美国国会公布了针对苹果、亚马逊、谷歌和脸书的反垄断调查报告,报告认为四大科技巨头,在关键业务领域拥有“垄断权”,滥用了其在市场上的主导地位。在2020年12月的中央工作会议上,“强化反垄断和防止资本无序扩张”也被列入今年需要抓好的八项重点任务之一,阿里、腾讯等中国科技巨头相继受到了反垄断调查。全球数字经济最为强大的中美两国,都不约而同出台反垄断措施,预示着新一轮全球反垄断浪潮的来临,毫无疑问,数字经济处在这一波反垄断浪潮的核心。

创造性破坏:数字经济垄断性的根源

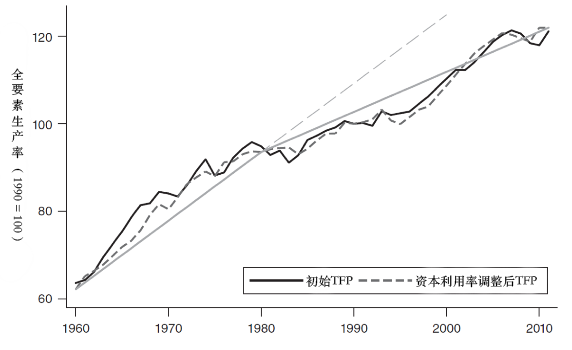

数字经济正在改变我们生活的方方面面,但环顾全球,全球经济却陷入了增长停滞、贫富分化的困境之中,何以至此?图1展示了1960年以来美国全要素生产率的变化,可以发现1980年之后美国经济的全要素生产率出现了趋势性的下滑。简言之,美国在进入数字经济时代之后,经济效率的长期增长率不升反降。

图1 数字货币与金融体系的机制机构嬗变

来源:Fernald & Jones (2014)

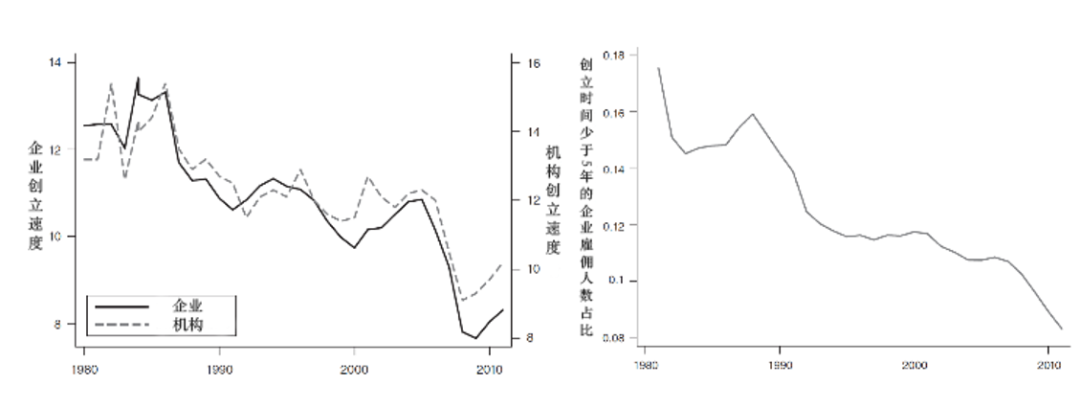

“创造性破坏”的理念早已众人皆知,但是自80年代之后,美国企业的创造性破坏出现了系统性下降,企业的新陈代谢渐趋凝滞。图2(左)显示了自20世纪80年代以来新创设的企业与机构速度持续下滑,而图2右图则展示了美国由创设时间小于五年的企业雇佣人数占比,由图可见,越来越高比例的劳动者由成熟企业而非初创企业所雇佣。图2所示的两个特征事实清晰地表明:数字经济时代,美国企业活力在明显恶化。

图2 美国企业创造性破坏下降

来源:Decker et al. (2016)

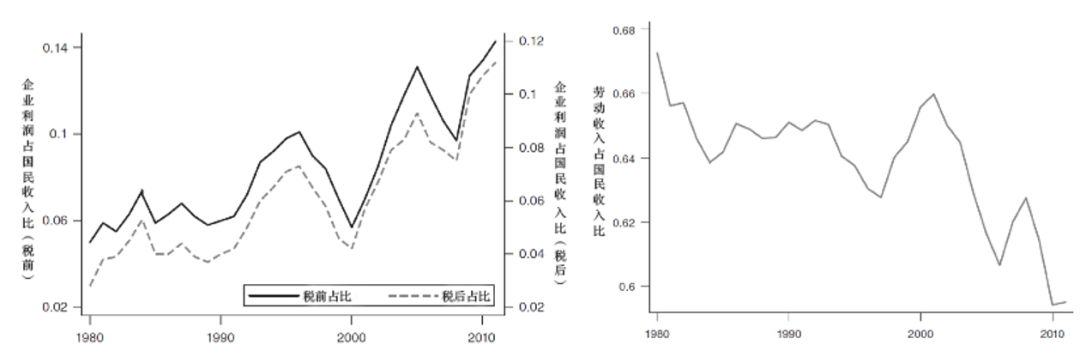

如果效率与平等不可兼得,那么数字经济是不是牺牲了效率获得了更多的平等呢?答案是否定的,近40年来收入分配恶化的其中一个重要的根源是利润收入的扩张与劳动收入份额的下降。图3(左)展示了20世纪80年代以来,企业税前与税后利润占美国国民收入的份额不断上升,而与之对应,图3(右)则描绘了国民收入中不断下降的劳动收入份额。

图3 资本扩张与劳动收入份额下降

来源:Karabarbounis & Neiman (2014) 与 Akcigit & Ates (2021)

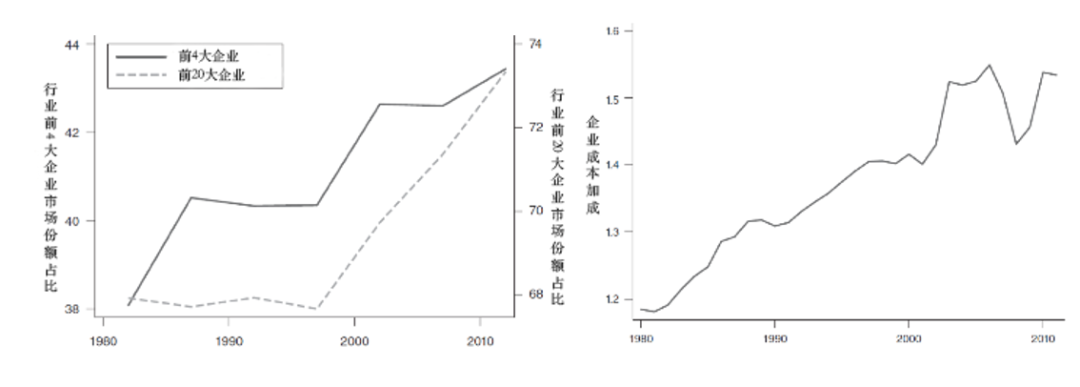

作为全球数字经济最为发达的美国为何陷入经济停滞与收入分配恶化的困境?核心的原因就在于数字经济下资本的无序扩张。图4(左)首先描述了美国近年来的“超级明星”企业现象,即美国各行业的平均集中度快速上升,如图所示,美国各行业前4与前20大企业的市场份额自80年代以来持续上升。伴随着行业中大企业集中度的上升,各行业的垄断程度上升,进而企业的平均成本加成,即平均利润率也持续上升,图4(右)所展示的De Loecker 、Eeckhout基于美国微观企业数据的实证结果证实了这一点。Andrews 、Criscuolo 、 Gal进而发现各部门中集中度的上升与部门整体的劳动生产率增长呈现明显的负向关联。

图4 资本扩张与劳动收入份额下降

来源:Autor et al. (2017)与 De Loecker & Eeckhout (2017)

凯恩斯曾经问道:“当事实改变时,我会改变我的想法。您呢,先生?”在面对数字经济中资本无序扩张所带来的经济效率停滞与收入分配恶化的现实时,我们面临与进步时代相同的时代任务:如何防止资本无序扩张与强化反垄断?然而时移势易,进步主义面对的是大工业时代的垄断问题,而我们今天面临的则是数字经济时代的垄断问题。

数字经济垄断的本质与反垄断的核心

数字经济时代与大工业时代的反垄断具有很多共性:其一,两者都需要限制不正当竞争行为,防止企业利用垄断地位,使用差别定价、合谋等不正当的竞争手段打击竞争者或损害消费者利益。其二,保护市场竞争,通过对企业并购的监管,防止市场份额过度集中,进而损害竞争与消费者利益。然而诞生于大工业时代的反垄断制度在数字经济时代适应不良。在数字经济时代,科技巨头的垄断有其独特的经济基础,而这个基础是由数字经济的独特性质所决定的,因此数字经济时代的反垄断就具有了独特的内涵。

数字经济是一种通用型技术,所谓通用型技术,是具有广泛用途的技术,蒸汽机和电也是通用型技术。以史为鉴,通用型技术都会带来技术革命,进而带来巨大的经济与社会变革。人工智能是数字经济的核心,它由三个部分组成:一是“做什么”,即利用人工智能分析或解决什么问题。二是“用什么”,即用什么样的数据解决这个问题。三是“怎么算”,即利用什么计算机算法来利用数据集解决问题。由此可见,数字经济的特殊性在于对数据要素投入的依赖,而数字经济的垄断的独特性在于数据要素的垄断性占有。

从经济学上来说,技术和数据有两点相似之处:第一,两者都具备非排他性,即对某种数据或技术的使用并不排斥他者对该数据或技术的使用;第二,在数据与技术生产出来之后,传播它们的边际成本是零。正是这两个特征带来了规模报酬递增,即更多的使用带来更高的收益。

但是为何在现实世界中,我们设计了专利制度,一种排他的合法垄断制度来保护技术呢?原因在于,由于技术传播的边际成本为零,自由竞争的市场仅能允许技术的价格为零,然而发明一个技术,需要前期巨大的人力与物力投入,零的价格显然无法补偿技术研发的成本。因此为了刺激社会的技术供给,我们发明了专利制度,赋予技术生产者以合法的垄断权利。一言以蔽之,专利制度是由技术的供给性质所决定的。

数据和技术的不同在于两者的供给特性,当前社会上所使用的大数据绝大多数并不是通过研发过程所生产出来的,而是社会个体在生产与消费过程中所产生的副产品,例如,消费者网上购物所产生的购物信息,患者在医院就医所产生的医疗信息等。由于数据并不是由费时费力的研发过程所生产的,因此数据不适用于专利保护。而数据使用的规模报酬递增的特点决定了,就一个社会而言,数据由更多的人所使用,所带来的收益越高。

由此可见,数字经济时代反垄断的第一原则是数据要素的充分流动,进而激发更多的合理使用。当然数据的使用需要界定用途,危害社会的使用,例如利用数据侵害隐私等,需要立法予以杜绝。因此,数据的流动与规制是相互促进的,而非相互排斥,没有合理的数据监管就没有充分的数据流动。促进数据的有序流动与交易的基石是确定数据的产权。Jones和Tonetti认为基于数据的非排他性与供给特性,数据应该为消费者所有而非企业所有,消费者所有比企业所有更能促进数据的流动与使用。

如果数据无法充分地流动,由于数字经济技术的特性,数字经济的技术垄断性较其他科技将变得更强。一项技术必须由理解它的人使用,换言之,技术内嵌于人力资本之上。科技人才的流动、人与人之间的交流带来了技术的传播。因此理论上一个企业若要永远垄断某项技术,必须垄断所有知晓该技术的人才并切断所有与该技术相关的交流,而这显然是不可能。但是数字经济的技术则不然,在前述关于人工智能技术的讨论中可以发现,使用人工智能需要两个投入要素:一是数据集,二是使用该数据集的算法,两者缺一不可。即使企业拥有先进的人工智能算法,如果无法获得数据,巧妇难为无米之炊,也无法有效参与市场竞争。谷歌就是一个典型的例子,早期先进的搜索算法奠定了其在搜索市场的优势地位。经年累月的优势地位带来了用户海量的搜索数据,谷歌得以利用这些数据不断改善搜索技术,进一步加强了自身的竞争优势,直至对搜索市场几近完全垄断。谷歌的前期竞争优势主要来自于先进的搜索技术,而后期傲视群雄的竞争优势则主要来自积累的海量搜索数据。可见,前期的竞争优势带来了更多的数据积累,更多的数据积累带来了更强的竞争优势,因此,没有数据的合理流动,数字经济很容易陷入“强者愈强,强者通吃”的困境。

在当前的反垄断讨论中,主要的讨论都集中在规制科技巨头过大的市场份额与科技巨头不正当的竞争行为之上,这当然是重要的。但是数字经济中科技巨头的垄断倾向有其独特的根源:数据要素的不充分流动。因此,防止数字经济中资本无序扩张的核心在于构建促进数据要素充分流动的制度基础。

以史为鉴,当我们回首进步时代的第一波反垄断浪潮时,我们往往关注于企业巨头的拆分等戏剧性事件,而忽视了“润物细无声”的制度建设。铁路行业是现代经济中出现的第一个“平台”经济,具有很强的自然垄断特性。美国政府建立了新的机构-联邦贸易委员会监管铁路行业,并出台了有关商业、专利、财产和劳工等方面的法律法规来监管铁路行业。只有建立了数据要素充分流动的市场制度基础,未来我们才能迎来一个普惠的、充分竞争的、蓬勃发展的数字经济时代。